* 재무제표를 읽는 사람들의 기사는 작성 후 최소 1주일 경과된 시점에 무료 공개되고 있음에 유의 하시기 바랍니다.

두산중공업이 지난해말 상환한 전환상환우선주는 2014년 12월 발행된 것입니다. 그해 여름부터 재무구조 개선을 위해 전환상환우선주를 발행할 것이라는 풍문이 주식시장에 돌았는데 거의 반년만에 이사회 결의가 이루어지죠.

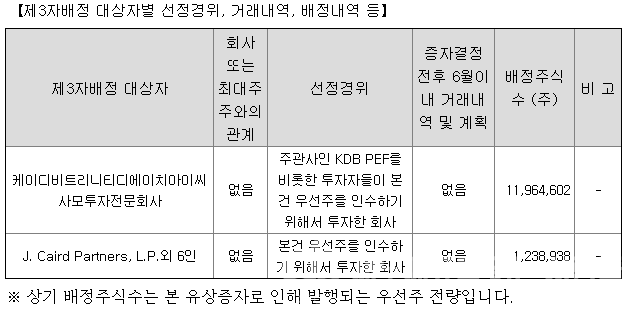

우선주는 총 3730억원 규모로 1320만여 주가 제3자 배정으로 발행됩니다. 당시 두산중공업의 기준주가인 2만5890원에 9%를 할증한 주당 2만8250원에 발행됩니다. 그런데 주식시장의 시가에 준해 발행을 하면서도 우선주는 상장되지 않습니다.

상장사가 발행한 비상장 우선주. 의미하는 바가 무엇일까요. 힌트는 이 우선주를 받아간 투자자들에게 있습니다. 그런데 이걸 받아가는 투자자는 전부 우선주 인수를 위해 새로 설립된 펀드들이었습니다. 산업은행 PE실과 트리니티PE가 공동으로 운영하는 'KDB트리니티DHIC'라는 복잡한 이름의 펀드가 전체 물량의 대부분인 1100만여 주를 가져갔고, J. Caird Partners, L.P.라는 투자회사 외 6개 펀드가 십시일반 나머지 주식을 받아갔습니다.

KDB트리니티DHIC'의 운영권은 두 PE가 5대5로 갖는 것이었으나 실질적으로 자금조달 구조 결정을 주도한 것은 산업은행 PE실이었을 겁니다. 트리니티PE는 투자자 모집책 역할을 했을 겁니다. 트리니티PE는 일본계인 SBI PE가 전신으로 윤유식 대표가 경영자인수(MBO) 방식으로 SBI금융그룹에서 분사해 이름을 바꾼 겁니다. 당시에 운용인력이 4명에 불과했고 금융시장에서 존재감이 거의 없었습니다.

전환상환우선주에는 전환권과 상환권이 모두 있지요. 전환권은 당연히 주주에게 있습니다. 두산중공업의 우선주는 발행 후 언제든지 전환권을 행사할 수 있었습니다. 의결권도 보통주와 동일하게 같는 우선주였습니다. 게다가 3.3%의 우선 배당을 누적적으로 받으니 보통주보다 훨씬 유리한 조건이었죠.

상환권은 회사에게 있습니다. 발행 후 5년 후에 조기상환을 할 수 있는 권리(콜옵션)가 있습니다. 투자자가 상환을 요구할 수 있는 권리(풋옵션)가 아니었죠. 풋옵션이 있는 우선주는 자기자본으로 인정받기 어렵습니다. 사실상 차입금으로 봅니다.

하지만, 사실 이 우선주는 풋옵션이 아닌 콜옵션이 부여되었음에도 불구하고 5년 후 상환을 조건으로 발행되었다고 해도 과언이 아닙니다. 주식은 만기가 있어서는 안되지만 상환을 전제로 하고 있는 채권이나 마찬가지였습니다.

우선 우선주에 금리 스텝업(step-up) 조건이 있었습니다. 발행 후 5년 후부터는 5년 회사채 금리를 기준으로 매년 0.75%씩 배당률을 높여주어야 했습니다. 게다가 신주인수 계약(구체적인 내용은 공개되지 않음)을 준수하지 않으면 각 사유별로 최대 1.5%까지 추가 배당을 주어야 했습니다. 이런 조건을 감수하면서까지 상환을 하지 않을 회사는 없겠죠. 상환능력이 있다면 말이죠. 그러니까 이름만 콜옵션이지, 실질적으로는 풋옵션이 붙은 채권이나 마찬가지였다고 봐야 합니다.

우선주 중 극히 일부는 전환권이 행사되어 보통주로 전환이 된 모양입니다. 대부분인 나머지는 그대로 우선주 형태로 있다가 지난해 말 연율 5.48%의 이자를 복리로 더한 뒤 기존에 받은 배당금을 제하고 상환이 된 것이죠.

그런데 유동성 부족에 빠진 두산중공업이라면, 금리를 단기적으로 더 주더라도 다른 자금을 조달해 대체할 때까지 상환을 미룰 수도 있지 않았을까요. 아닙니다. 현실적으로 어려웠을 겁니다. 우선주를 인수한 펀드들이 인수자금을 확보한 방법 때문에 그렇습니다.

KDB트리니티DHIC는 당초 인수자금을 연기금과 투자기관들에게서 조달할 생각이었나 봅니다. 그런데 트리니티PE가 국민연금을 투자자로 끌어오겠다고 자신했지만 결과적으로 실패했고요. 다른 기관투자가들의 반응도 싸늘했다고 당시 언론들은 전합니다.

결국 불특정 다수의 일반 투자자들로 조달원을 바꾸게 되죠. 우선주 인수자금의 상당 부분은 국내 자금시장에서 모았을 것으로 추정됩니다. 그리고 이 펀드에 돈을 댄 사람들은 우선주를 사기 위한 게 아니라, 안정적인 이자를 받기 위해 참여합니다.

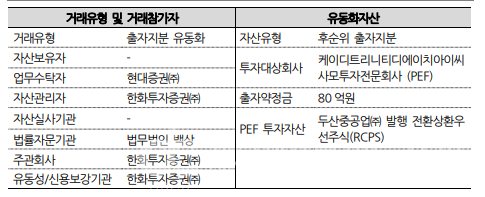

스마트그리드라는 자산유동화회사(SPC)의 유동화 정보입니다. KDB트리니티DHIC 펀드에 출자한 지분의 일부가 스마트그리드라는 페이퍼컴퍼니의 자산으로 넘어가고, 그 자산을 인수하기 위한 자금은 스마트그리드가 ABSTB(자산유동화 단기사채)를 발행해 마련합니다. 이 ABSTB는 한화투자증권이 인수한 뒤 개인투자자 등에게 팔았습니다.

말이 났으니 말이지만, 지분증권(주식)을 유동화하는 것은 자본시장의 질서를 어지럽히는 반칙 행위라고 볼 수 있습니다. 장부상 회사는 의지가 없잖아요. 자금을 조달하는 수단일 뿐이죠. 그런데 그 장부상 회사에 돈을 대는 사람들은 채권에 투자하는 것이거든요. 장부상 회사는 그 돈으로 주식을 사는 것이고요. 결국 채권에 투자한 돈이 장부상 회사를 거쳐 주식을 사게 되는 겁니다. 의지가 없는 장부상 회사를 거치면서 채권자금이 주식자금으로 둔갑해 버립니다.

그런데 채권은 만기가 있습니다. 스마트그리드의 ABSTB는 2015년 3월부터 지난해 12월까지 3개월에 한번씩 만기를 맞으면서 21번의 재발행을 거쳤습니다. 각각의 ABSTB는 3개월의 만기를 갖는 것이고 스마트그리드의 유동화 프로그램 만기는 5년 짜리였던 것이죠. 그리고 이건 두산중공업이 발행한 전환상환우선주의 실질적인 만기가 되는 겁니다.

이렇게 주식을 유동화하게 되면 회사는 상환을 하지 않을 도리가 없습니다. 불특정 다수의 ABSTB 투자자가 누구인지 알기도 어렵거니와 일일이 찾아다니며 만기 연장의 동의를 받기도 사실상 불가능합니다. 그 사람들은 당연히 채권 원리금을 회수할 생각으로 투자를 한 것일 테니까요. 두산중공업 입장에서는 꼼짝없이 4000억원에 가까운 금싸라기 같은 돈을 지난해 말 우선주 상환에 쓸 수 밖에 없었죠.

그런데 여기에 두산중공업 입장에서는 좀 억울할 법한 사연이 있습니다. 당시 언론 보도에 따르면 전환상환우선주를 발행한 이유가 채권단(당시 주채권은행은 우리은행)의 등쌀 때문이었다고 하네요. 두산중공업의 부채비율이 2013년말 250%에서 2014년 2분기 270%에 달하자 채권단이 부채비율을 낮추라고 강하게 요구했던 모양이지요.

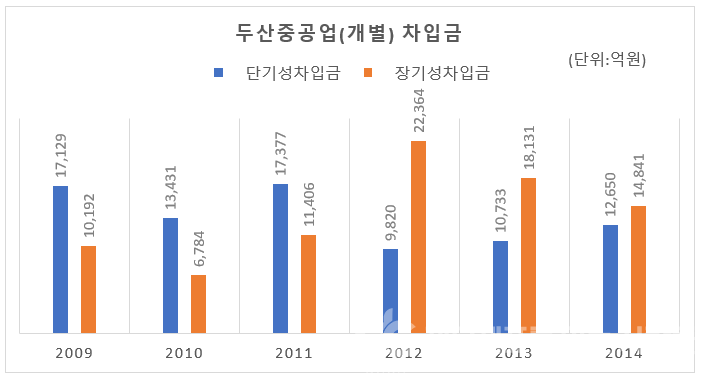

위 차트는 당시 두산중공업(개별 기준)의 단기성 차입금과 장기성 차입금을 나란히 그린 것입니다. 2012년을 기점으로 전반적인 차입금 규모가 줄어듭니다. 특히 단기성 차입금 비중이 줄고 장기성 차입금 비중이 높아져 차입구조가 크게 개선되는 모습을 보이죠.

부채비율이 높아졌다고 하지만, 상환부담이 있는 차입금은 줄었고 차입구조도 좋아졌으니 실제로는 재무안정성이 높아졌다고도 볼 수 있습니다. 부채비율 상승은 매입채무나 선수금 같은 비금융부채의 증가 때문이었겠죠. 영업활동이 원활히 이루어지면 비금융부채도 늘어나는 경향이 있습니다.

그래서 두산중공업도 전환상환우선주 발행을 꺼려하는 분위기였다고 합니다. 업계에서도 불필요한 자금조달이라고 보는 관점들이 꽤 있었던 모양입니다.

이런 해석과 관점을 100% 수용하기는 어렵습니다. 당시 두산중공업은 두산건설 지원을 위해 8771억원에 달하는 현금 및 현물출자(2013년 2월)를 했고 두산건설이 발행하는 전환상환우선주 4000억원에 대한 정산의무(2013년 12월)를 지는 등 단순히 재무지표로만 볼 수 없는 재무적인 부담이 상당히 컸거든요.

하지만, 재무구조 개선용이라는 전환상환우선주는 사실상 차입금을 같은 금액만큼 늘린 것이나 마찬가지였고, 발행 조건 역시 불리했던 것은 부인하기 어렵습니다. 만기연장이 불가능해 원리금 상환부담이 차입금보다 오히려 상환압박이 더 클 수 밖에 없었던 조달이라고 볼 수 있습니다.

* 재무제표를 읽는 사람들이 제작하는 모든 콘텐츠의 저작권은 DRCR(주)에 있습니다.